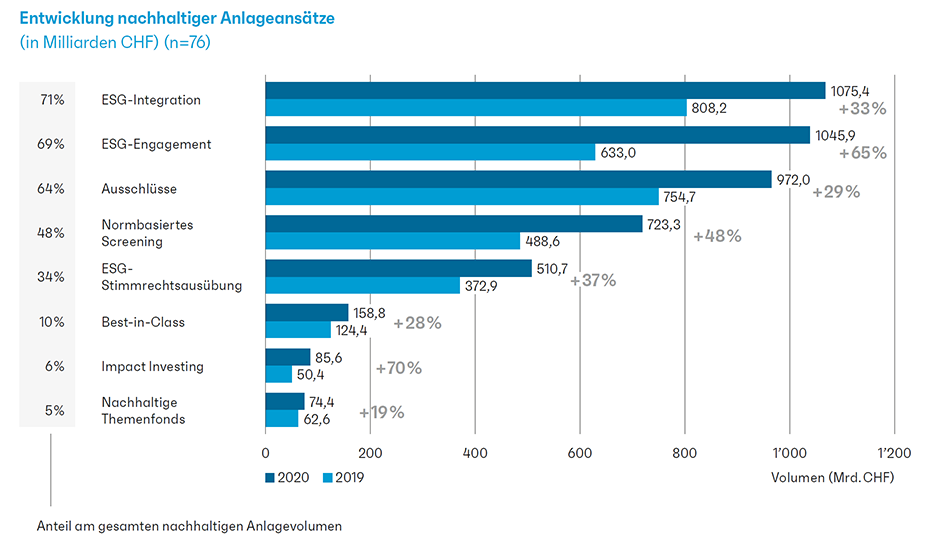

Das Impact Investing weist mit 70% zwar die höchste Wachstumsrate aller nachhaltigen Anlageansätze auf, es betrifft aber nur 6% der nachhaltigen Anlagen. Tatsächlich ist der Begriff an und für sich nicht unumstritten, wie die Studie hervorhebt. Es bleiben viele offene Fragen, insbesondere zur Begriffsdefinition und zur Messung. Soll beispielsweise das Impact Investing von den Themenfonds abgegrenzt werden? Laut der Studie erklären die verschiedenen Auslegungen dieses Begriffs unter anderem, weshalb das Impact Investing zum ersten Mal nicht mehr Schlusslicht ist und die Themenfonds auf den letzten Platz verwiesen hat.

Das nachhaltige Anlegen befindet sich an einem wichtigen Punkt: Es gilt, das Vertrauen der Investoren nicht aufs Spiel zu setzen. Wie die Leiter des CSP-Projekts unterstreichen, muss sichergestellt werden, dass der Begriff «Impact» nicht zu einem weiteren Modewort der Finanzwelt verkommt. Es gilt insbesondere zu verstehen, welche realen Auswirkungen diese Anlagen tatsächlich haben. Angesichts der steigenden Nachfrage seitens der Anlegerinnen und Anleger werden immer mehr Studien durchgeführt. Die Datenlage ist noch zu dünn, um die Wirksamkeit des Impact Investing besser analysieren zu können, doch im Zuge der sich verdichtenden Regulierung dürfte sie immer mehr ausgebaut werden, insbesondere in Europa.

Wie sieht es mit der Standardisierung aus?

Die befragten Finanzakteure sind mehrheitlich der Meinung, dass das Wachstum des Markts für nachhaltige Anlagen anhalten wird. Damit das gelingt, müssen Lösungen für den Mangel an nationalen und internationalen Standards in diesem Bereich gefunden werden. In der Schweiz gibt beispielsweise ein Drittel der ESG-Fonds an, von einer externen Stelle zertifiziert worden zu sein. Angesichts des Label-Dschungels ist es allerdings schwierig, den Überblick zu behalten. Gesetzes-, Steuer- oder brancheninterne Massnahmen können einen Teil des Problems lösen, die Autorinnen und Autoren der Studie glauben aber nicht, dass in naher Zukunft weltweite Normen zu erwarten sind.

Sie plädieren für mehr Transparenz, für eine gröbere Klassifizierung der verschiedenen nachhaltigen Anlagen, auch auf die Gefahr hin, private Anlegerinnen und Anleger zu verlieren; sie betonen aber, dass dies nur gelingen kann, wenn es von einer möglichst grossen Anzahl Akteuren mitgetragen wird.

Die europäische Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor weist in diese Richtung. Wird die Schweiz diesem Beispiel folgen? Die Behörden bevorzugen einen marktbasierten Ansatz. Der Bundesrat hat Leitlinien zur Nachhaltigkeit im Finanzsektor verabschiedet. Nach Ansicht von SSF sollte man in diesem Sinne weiterfahren und sich dabei auf das grosse Fachwissen der Akteure verlassen, um die Entwicklung des Schweizer Markts für nachhaltige Anlagen zu fördern.

* Folgende acht nachhaltigen Anlageansätze wurden in der Studie berücksichtigt: Best-in-Class, ESG Engagement, ESG Integration, ESG Voting, Exclusions, Impact Investing, Norms-Based Screening, Sustainable Thematic Investments. Mehr zu diesen Ansätzen erfahren Sie auf der SSF-Website.

** Schweizer Marktstudie Nachhaltige Anlagen 2021. Von Swiss Sustainable Finance (SSF) publizierte Studie, die in Zusammenarbeit mit dem Center for Sustainable Finance and Private Wealth (CSP) der Universität Zürich durchgeführt wurde. Die BCV gehört zu den Sponsoren der Studie. Die Videokonferenz zur Studienpräsentation ist online verfügbar.